お知らせ

注文住宅でエコ住宅・省エネ住宅を選ぶ魅力とは?光熱費削減&補助金でお得に建てる方法

2025.03.28

エコ住宅は、環境に優しく光熱費の削減にも貢献できる住まいです。注文住宅なら、自分のこだわりを反映しながら、理想的なエコ住宅を実現できます。ただし、基準やメリットを理解せずに建てると、期待通りの効果が得られないこともあるため注意が必要です。

本記事では、注文住宅におけるエコ住宅・省エネ住宅のポイントを詳しく解説します。

- ・注文住宅におけるエコ住宅・省エネ住宅の特徴

- ・省エネ住宅に関する代表的な基準(断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級など)

- ・住宅省エネルギー性能証明書の重要性

- ・エコ・省エネ住宅のメリットとデメリット

- ・活用できる補助金制度とその特徴

- ・失敗しないエコ住宅の選び方

エコ住宅は、快適な暮らしと経済的メリットを両立できる選択肢です。注文住宅を検討している方は、ぜひ最後までお読みいただき、理想の住まいづくりの参考にしてください。

目次

注文住宅のエコ住宅・省エネ住宅とは

出典:山形県庁:「未来のために賢く選ぼう!省エネ住宅」

エコ住宅とは、エネルギー消費を抑えつつ、快適な住環境を実現する住宅です。自然エネルギーの活用や省エネ設備を導入することで、光熱費を削減しながら環境負荷を低減できます。

注文住宅なら、自分のライフスタイルに合った設計が可能なため、より効率的なエコ住宅を実現できます。しかし、省エネ住宅には一定の基準が設けられており、それを理解した上で計画を進めることが重要です。

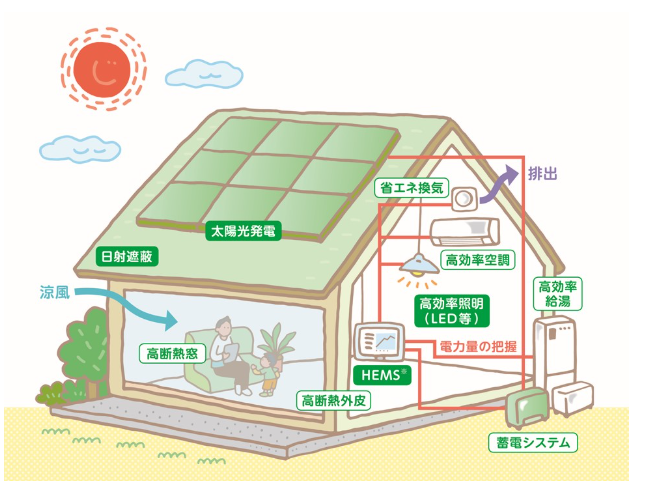

省エネ住宅の基準を理解しよう

出典:環境庁(省エネ住宅を学ぼう!)

省エネ住宅は、住宅の性能を評価する基準がいくつか定められています。これらの基準を理解することで、適切な設計を行い、長期的なメリットを最大限に享受できます。

特に、断熱性能やエネルギー消費量の基準は、省エネ住宅を選ぶ際の重要なポイントです。

断熱等性能等級

出典:国土交通省(断熱性能を上げるためにできること)

断熱等性能等級は、住宅の断熱性能を示す基準です。等級が高いほど、外気の影響を受けにくく、冷暖房効率が向上します。その結果、光熱費の削減につながるため、省エネ住宅において欠かせない要素です。

2025年からは、断熱等性能等級4以上が新築住宅に義務付けられるため、今後の住宅計画では特に重要なポイントになります。

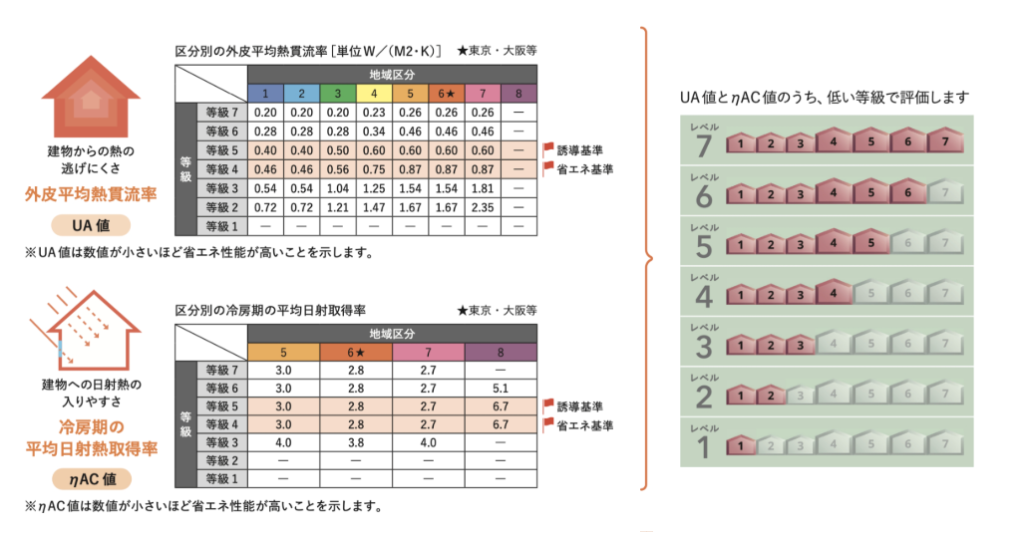

一次エネルギー消費量等級

出典:国土交通省(断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6の基準案)

一次エネルギー消費量等級は、住宅で使用するエネルギーの効率を評価する基準です。冷暖房・給湯・照明などの消費エネルギーを総合的に評価し、等級が高いほど省エネ性能が優れています。

この基準をクリアすることで、光熱費の削減だけでなく、補助金や税制優遇を受ける条件を満たすことが可能になります。

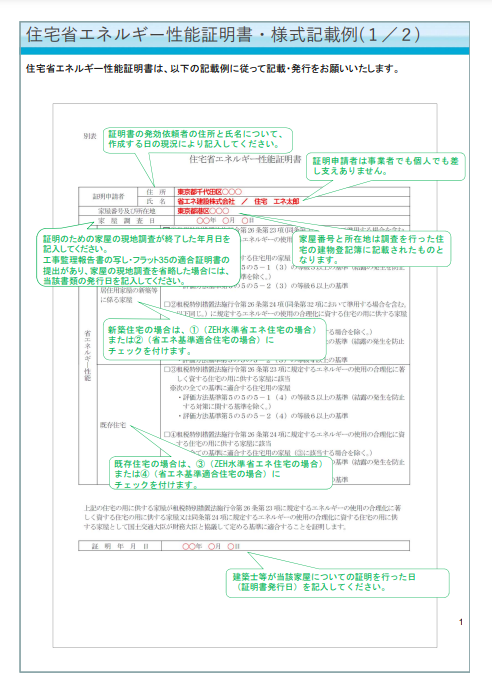

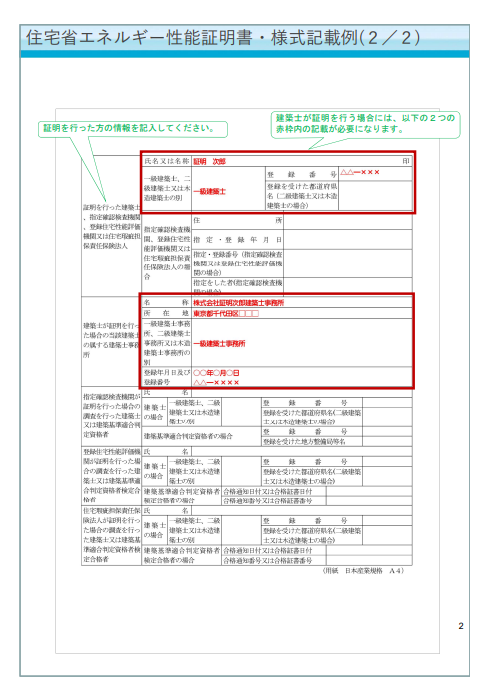

住宅省エネルギー性能証明書

出典:国土交通省(住宅省エネルギー性能証明書・様式記載例(1/2))

省エネ住宅を建てる際には、住宅省エネルギー性能証明書の取得が重要です。この証明書は、住宅が定められた省エネ基準を満たしていることを証明するものです。主に、以下のような場面で必要となります。

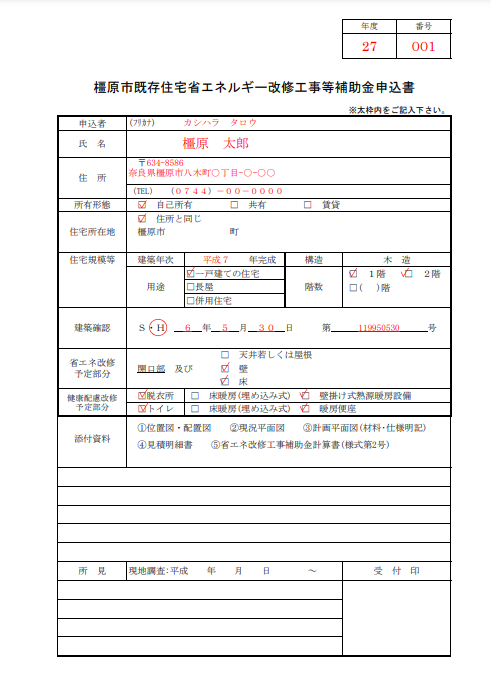

補助金の申請

出典:橿原市(既存木造住宅省エネルギー改修工事等補助事業)

エコ住宅を建てる際には、ZEH補助金などの補助制度を活用することで、初期費用を抑えることが可能です。これらの補助金を受けるためには、住宅の省エネ性能が一定の基準を満たしている必要があります。

そのため、証明書の取得は補助金申請の条件となる場合が多いです。

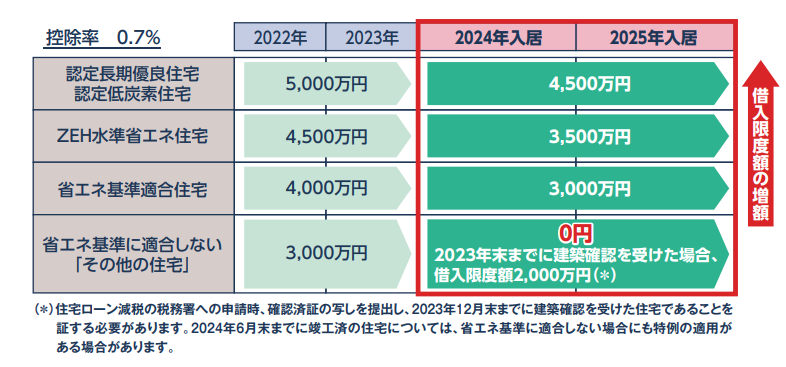

住宅ローン控除の適用

出典:国土交通省(住宅ローン減税を受けるには、省エネ性能が必須となります)

2024年1月以降に「建築確認」を受けた新築住宅では、住宅ローン減税を受けるために、省エネ基準を満たす必要があります。控除を受けるためには、「省エネ基準以上適合の証明書」が求められるため、忘れずに取得しましょう。

省エネ住宅は、環境負荷を軽減するだけでなく、補助金や税制優遇を受けるメリットもあります。注文住宅を検討する際は、省エネ基準を満たす住宅設計を意識し、長期的なメリットを最大化しましょう。

注文住宅におけるエコ・省エネ住宅のメリットとデメリット

エコ住宅には、多くのメリットがありますが、注意すべき点も存在します。長期的に快適な住まいを実現するためには、利点と課題の両方を理解することが大切です。

エコ住宅・省エネ住宅のメリット

エコ住宅は、暮らしの快適さと経済的なメリットを両立できる住まいです。特に、以下の4つのポイントは、エコ住宅を選ぶ大きな理由となります。

①光熱費の削減

出典:国土交通省(家選びの基準変わります)

高断熱・高気密設計を取り入れることで、外気の影響を受けにくくなります。冷暖房の効率が向上し、光熱費を抑えながら快適な室温を維持できます。

例えば、断熱等性能等級が高い住宅では、冷暖房費を年間数万円削減できるケースもあります。長期的に見ると、大幅なコスト削減につながります。

②快適な住環境の実現

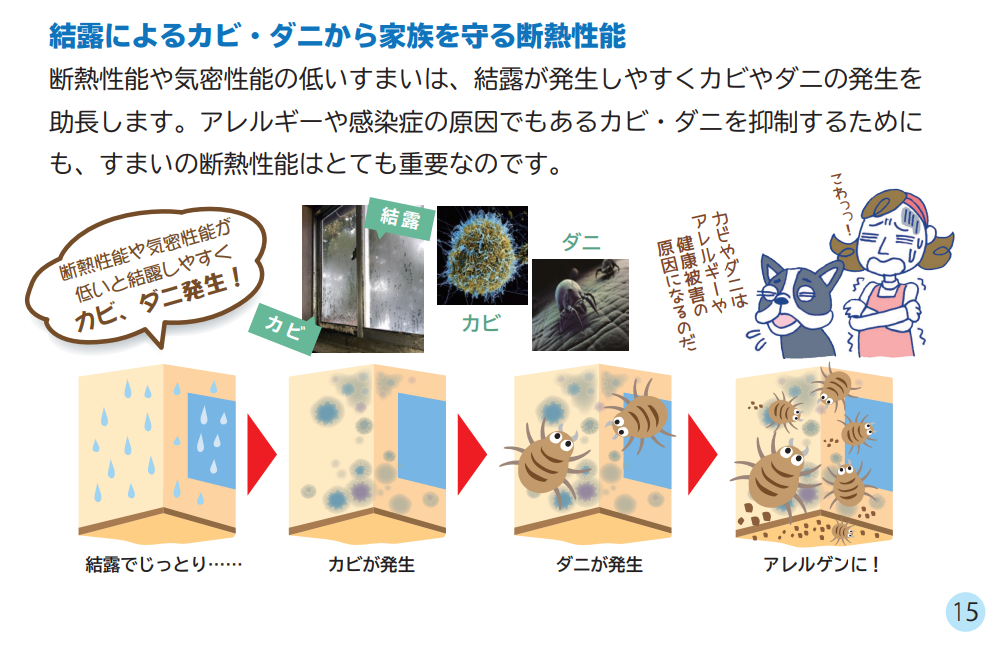

出典:国土交通省(なるほど 省エネ住宅)

高断熱性能により、年間を通じて室温が安定します。特に冬場は寒さを感じにくく、夏も過剰な冷房を使わずに済みます。

さらに、結露の発生を抑え、カビやダニのリスクを低減できるため、健康的な住環境を保ちやすくなります。特に、小さな子どもやアレルギーを持つ方にとって、大きなメリットです。

③環境負荷の軽減

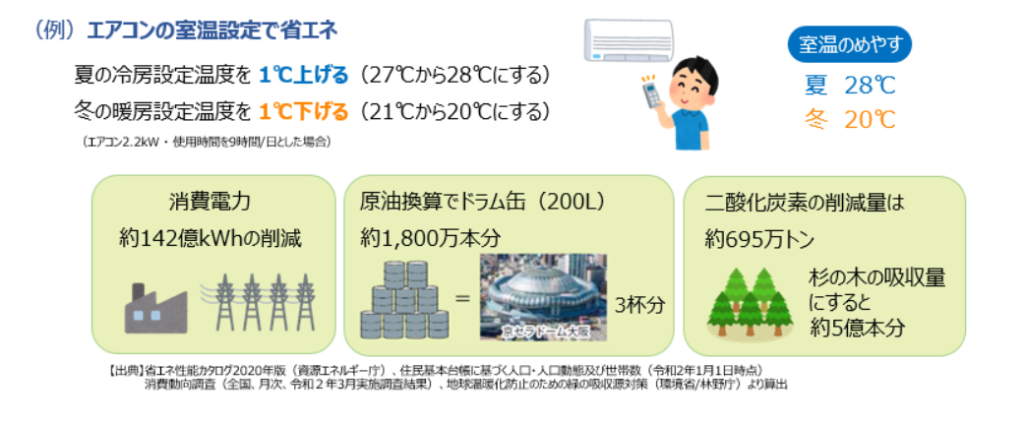

出典:大阪府(おうちで省エネ 考えてみませんか)

エコ住宅では、省エネ設備や自然エネルギーを活用するため、エネルギー消費を抑えられます。その結果、二酸化炭素(CO₂)の排出量が削減され、環境への負担を軽減できます。

例えば、太陽光発電を導入することで、再生可能エネルギーを活用できるだけでなく、電気代の節約にもつながります。環境保護と経済的メリットの両方を実現できるのがエコ住宅の魅力です。

④補助金や税制優遇が活用できる

エコ住宅は、国や自治体からの補助金や税制優遇を受けられるため、初期費用の負担を抑えられます。例えば、以下のような制度があります。

- ・ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)補助金

- ・地域型住宅グリーン化事業

- ・長期優良住宅認定制度

- ・住宅ローン控除(省エネ基準適合住宅が対象)

これらを活用すれば、建築費の負担を軽減できるだけでなく、長期的な節税効果も期待できます。

デメリット

エコ住宅には多くのメリットがありますが、事前に知っておくべき課題も存在します。デメリットを理解することで、後悔のない住まい選びが可能となります。

①初期費用が高い

高性能な設備や素材を導入するため、一般的な住宅と比べて初期費用が高くなる傾向があります。

例えば、高断熱窓や太陽光発電の導入には数十万円~数百万円の追加コストがかかることもあります。ただし、補助金や光熱費削減による長期的なコスト回収を考えれば、投資価値は十分にあります。

②設計や施工業者の選定に時間がかかる

エコ住宅を建てるには、省エネ性能を確保できる設計が必要です。しかし、すべての施工業者がエコ住宅に精通しているわけではありません。

適切な業者を選ばないと、省エネ性能が十分に発揮できず、期待した光熱費削減効果が得られないこともあります。実績のある業者を慎重に選ぶことが大切です。

注文住宅のエコ住宅・省エネ住宅に使える補助金制度

エコ住宅や省エネ住宅を建てる際には、国や自治体の補助金を活用することで、初期費用を抑えることが可能です。補助金制度は住宅の省エネ性能向上や環境負荷低減を目的としており、計画段階から活用を検討するとよいでしょう。

ここでは、代表的な補助金制度を紹介します。

地域型住宅グリーン化事業

地域型住宅グリーン化事業は、地域の特性を活かしたエコ住宅の普及を目的とする補助金制度です。特に、地元の木材(地域材)を活用した高断熱住宅や長期優良住宅、ZEH住宅が対象となります。

主なポイント

- 補助対象:地域材を使用した高断熱住宅、長期優良住宅、ZEH住宅

- 補助額:最大100万円以上(住宅性能により異なる)

- 申請方法:工務店や建設会社のグループ申請(個人での申請は不可)

この補助金を受けるには、事前に地域の工務店や建設会社が制度を利用できるか確認する必要があります。地元の信頼できる業者を選ぶことで、補助金の活用と高品質な施工を両立できます。

自治体の省エネ住宅支援制度

多くの自治体では、独自の補助金や助成金を提供しています。補助額や対象基準は自治体ごとに異なるため、事前に調査が必要です。

- 例:東京都「ゼロエミ住宅補助金」

ZEHレベルの省エネ性能を持つ住宅に対して、最大150万円の補助が受けられる - 例:大阪府「省エネ住宅支援補助金」

高断熱住宅に対し、最大50万円の補助金を支給

各自治体の補助金は、年度ごとに内容が変わることが多いため、最新の情報を自治体の公式サイトで確認しましょう。

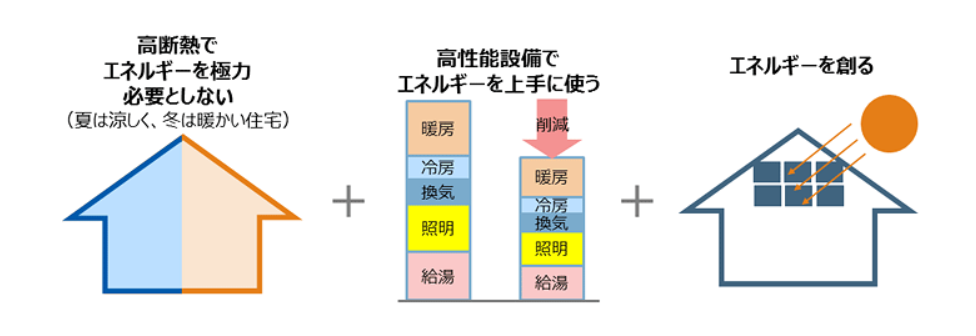

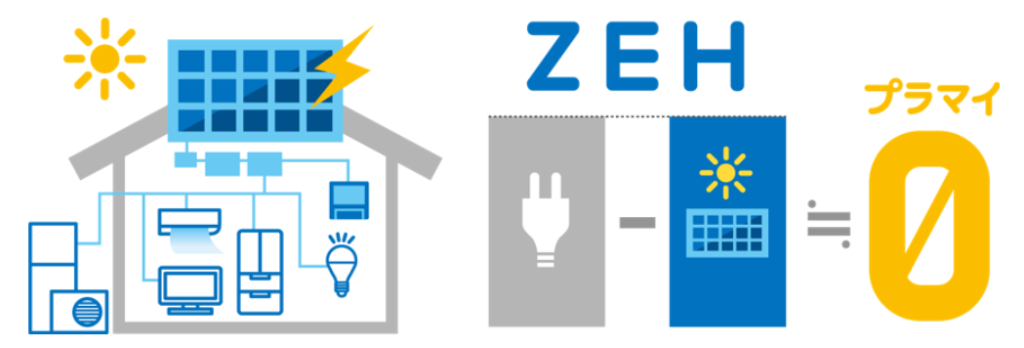

注文住宅のエコ住宅・省エネ住宅におけるZEH補助金とその活用方法

出典:環境庁(省エネ住宅を学ぼう!)

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、年間のエネルギー消費量を実質ゼロにすることを目指した住宅で、国の補助金対象となります。 高断熱・省エネ設備・再生可能エネルギー(太陽光発電など)を組み合わせることで、光熱費削減にも大きく貢献します。

ZEH(ゼッチ)住宅補助金の補助対象

ZEH補助金を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

- ・断熱等性能等級5以上

- ・再生可能エネルギーの導入(太陽光発電など)

- ・高効率設備の採用(高断熱窓、エコキュート、HEMSなど)

- ・国が認定する「ZEHビルダー登録業者」での施工

【補助額(参考:2024年度)】

- ・ZEH住宅(基本型):1戸あたり55万円~100万円

- ・超高性能ZEH(断熱等性能等級6以上):最大140万円

- ・ZEH+(蓄電池導入などの追加仕様):最大155万円

ZEHビルダー登録業者での施工が必須

ZEH補助金を受けるためには、国の「ZEHビルダー」に登録された業者での施工が必須です。

ZEHビルダーとは、国(SII:環境共創イニシアチブ)に登録され、ZEH基準の住宅を施工できる業者のことです。登録された業者は、高断熱設計や再生可能エネルギー導入のノウハウを持ち、ZEH基準を満たす住宅の施工実績を有しています。

ZEHビルダーを選ぶメリット

- ・補助金の申請が可能(非登録業者では補助金を利用できない)

- ・高い断熱性能や省エネ技術に精通している

- ・光熱費の削減効果が最大限発揮される住宅を建築できる

ZEH住宅を検討する際は、必ずZEHビルダー登録業者での施工を依頼しましょう。

ZEH住宅のコストパフォーマンスの高さ

出典:八尾市(【補助金あります】新時代のお家!ZEH(ゼッチ)のご紹介)

ZEH住宅は、補助金の活用に加え、長期的な光熱費削減効果も大きいため、コストパフォーマンスに優れています。初期投資は高くなることが多いものの、エネルギーコストの削減により、長期的な経済メリットを享受できるのが特徴です。

ZEH住宅のメリット

- 光熱費の大幅な削減(太陽光発電+高断熱でエネルギー収支ゼロも可能)

- 環境負荷の軽減(CO₂排出量を削減)

- 住宅の資産価値向上(将来の売却時に有利)

ZEHマークの注意点

出典:経済産業省 資源エネルギー庁(ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する

情報公開について)

「ZEHマーク」は、「ZEHビルダー」および「ZEHプランナー」のみが使用可能です。これは、ZEH基準を満たす施工業者であることを示すものであり、施主がZEH住宅を建てる際の指標となります。

注文住宅でエコ住宅を選ぶ際の重要なポイント

注文住宅でエコ住宅や省エネ住宅を建てる際は、慎重な計画が欠かせません。施工業者の選定、コスト計画、補助金の活用など、事前準備を徹底することで、後悔のない住まいづくりが実現できます。

ここでは、失敗しないための重要なポイントを3つ紹介します。

信頼できる業者を選ぶ

エコ住宅は、高い技術力が求められる住宅のため、施工実績が豊富な業者を選ぶことが重要です。特に、ZEH住宅や高断熱住宅の施工経験がある業者なら、省エネ性能を最大限に引き出せます。

業者選定の際に確認すべきポイント

- 施工事例のチェック:実際のエコ住宅の事例を確認し、設計力や施工品質を見極める

- 顧客の口コミや評判:ネット上のレビューや過去の顧客の声を調べ、信頼性を確かめる

- ZEHビルダー登録の有無:ZEHビルダーは国の基準を満たしており、省エネ住宅の専門知識と技術を持つ証拠となる

業者選びを慎重に行うことで、高品質なエコ住宅を実現しやすくなるため、時間をかけて調査することが大切です。

長期的なコストメリットを考慮する

エコ住宅は、初期費用が高くなりがちですが、長期的なランニングコストを考慮すると、結果的に経済的な選択肢となることが多いです。

エコ住宅でコストを抑えるポイント

- 高断熱・高気密設計:冷暖房効率が向上し、光熱費を削減できる

- 太陽光発電・蓄電池の導入:電気代を大幅に抑えることが可能

- 耐久性の高い建材を使用:メンテナンスコストを軽減し、長期間快適に住める

例えば、高断熱・高気密設計を導入すれば、年間数万円単位で冷暖房費を削減できます。また、太陽光発電を導入し余剰電力を売電すれば、長期的な収益化も可能です。

初期費用だけでなく、「トータルコスト」で判断することが重要です。

補助金の申請条件を事前に確認する

エコ住宅の建築では、国や自治体の補助金を活用することで、初期費用を大幅に抑えられます。 しかし、補助金の多くは申請期限や条件が厳しく、事前準備が欠かせません。

補助金を活用する際の注意点

- 対象となる基準を確認する

ZEH補助金では、「断熱性能」「一次エネルギー消費量等級」などの条件を満たす必要がある - 申請書類を準備する

住宅省エネルギー性能証明書や設計図面など、必要な書類を事前に揃える - 申請期限を把握する

補助金は年度ごとに募集期間が異なるため、工期とのスケジュール調整が必須

補助金を活用すれば、エコ住宅の導入コストを抑えつつ、高性能な住まいを実現しやすくなります。

注文住宅でエコ・省エネ住宅のまとめ

エコ住宅・省エネ住宅を建てる際は、国や自治体の補助金を活用することで、コストを抑えながら高性能な住まいを実現できます。特に、ZEH補助金を活用すれば、エネルギー消費を抑えつつ、快適で経済的な住宅を建築可能です。

補助金の対象条件や申請期限を事前に確認し、計画的に活用することで、理想のエコ住宅を実現しましょう!