コラム

注文住宅で叶えるパッシブデザインとは?自然を活かす快適でエコな家づくり

2025.02.28

注文住宅を計画する際、「パッシブデザイン」という言葉を耳にすることが増えてきました。

この設計手法は、自然エネルギーを最大限に活用して快適な住環境を実現するもので、省エネルギーと環境への配慮を両立させる点が特徴です。

本記事では、パッシブデザインの基本的な仕組みと魅力、家づくりにおけるその重要性について解説します。

目次

パッシブデザインの仕組みとその魅力

パッシブデザインとは、地域の自然環境を活かし、快適でエネルギー効率の高い室内空間を実現する設計手法です。

季節ごとに工夫を取り入れることで、無駄なエネルギー消費を抑えることができます。

例えば、夏と冬では、それぞれ異なる自然エネルギーの活用法があります。

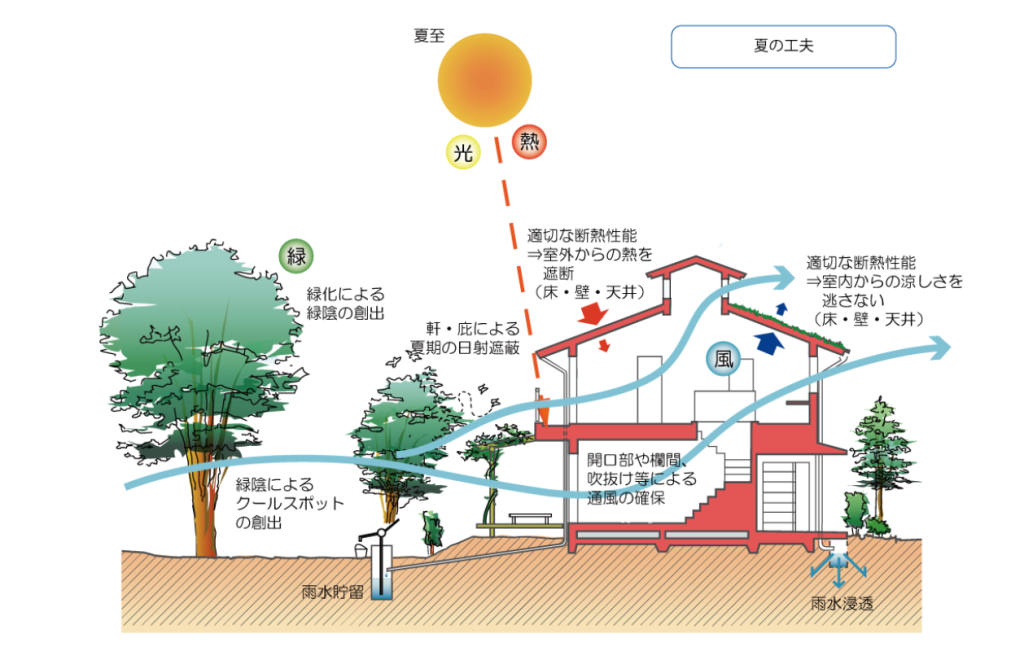

夏の工夫

夏の暑さを軽減するために、軒や庇(ひさし)で直射日光を遮り、自然通風を利用して熱を逃がす工夫を行います。

遮熱性能の高い窓ガラスや外付けブラインドを採用することで、さらに快適性を高めます。

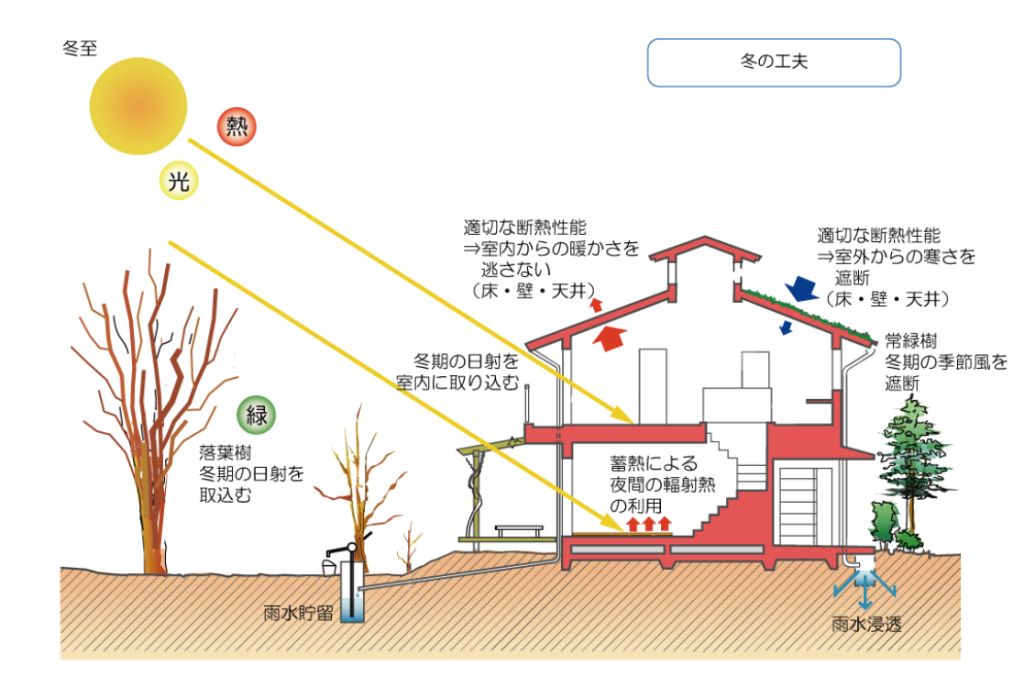

冬の工夫

一方、冬は南向きの窓から太陽光を取り込み、室内を暖める設計が重視されます。

また、壁や床に断熱材を適切に配置することで、室内の暖かさを保ち、暖房エネルギーを削減できます。

自然エネルギーを活用した設計の基本

パッシブデザインでは、以下の自然エネルギーを利用します。

| ・太陽光:冬は日射熱を活用して室内を暖め、夏は庇や窓の設計で日射を遮る ・風:窓の配置や建物の形状を工夫し、自然風を取り入れて涼しさを確保する ・地熱:地中の安定した温度を活用し、夏涼しく冬暖かい環境を実現する |

アクティブデザインとの違い

パッシブデザインと対照的な考え方が「アクティブデザイン」です。

アクティブデザインでは、冷暖房設備や照明といった機械設備を活用し、室内環境を効率的に調整することに重点を置きます。

それぞれの特徴を比較すると以下の通りです。

| 項目 | パッシブデザイン | アクティブデザイン |

| 手法 | 自然エネルギーを活用 | 機械設備を活用 |

| エネルギー依存度 | 低い | 高い |

| 環境負荷 | 低い | 高い(エネルギー消費による) |

| 初期コスト | 高め(高断熱・高気密設計が必要) | 比較的抑えられる場合もある |

| 維持コスト | 低い(光熱費削減効果あり) | 高い(エネルギー消費が必要) |

| 適用範囲 | 日射や風向など自然条件に左右される | 自然条件に左右されにくい |

両者を組み合わせて快適な住まいを実現

パッシブデザインとアクティブデザインは、それぞれに特徴があり、一方だけが優れているわけではありません。

両者をバランスよく組み合わせることで、効率的かつ快適な住まいを実現できます。

例えば、パッシブデザインで自然エネルギーを活用して基本的な環境を整え、真夏や真冬といった厳しい気候条件の下では、冷暖房設備を補助的に使用することで、快適な暮らしを維持することが可能です。

注文住宅 パッシブデザインのメリット

パッシブデザイン住宅は、自然エネルギーを活用することで、快適性、コスト削減、環境保全を実現する設計手法です。

ここでは、3つの主なメリットをわかりやすく解説します。

メリット① 快適な住環境を実現

パッシブデザインは、自然エネルギーを活用し、一年を通じて快適な室内環境を維持します。

以下の表で、季節ごとの設計工夫をみてみましょう。

| 季節 | 設計の工夫 |

| 夏 | 日射を庇で遮り、東西の窓で風通しを確保 |

| 冬 | 南向きの窓から太陽光を取り込み、蓄熱材で室温を維持 |

このように、夏は涼しく、冬は暖かく過ごせる工夫がなされているため、冷暖房機器への依存を大幅に減らせます。

結果として、快適性と健康的な暮らしが実現するのです。

メリット② 光熱費の削減

パッシブデザイン住宅では、高断熱・高気密設計を採用することで冷暖房費を大幅に削減できます。

具体的には、一般住宅と比較して年間の光熱費を約30%削減する効果が期待されます。

また、冷暖房機器や照明の使用エネルギーを最小限に抑えることで、省エネな家づくりが可能となり、電気代やガス代の負担を軽減します。

メリット③ 優しい家づくり

パッシブデザインは、自然エネルギーを活用してCO2排出量を削減します。

以下の表は、一般住宅と比較したCO2削減効果の一例です。

| 住宅タイプ | 年間CO2排出量 |

| 一般住宅 | 約2.5トン |

| パッシブデザイン住宅 | 約1.8トン |

冷暖房の使用を抑えることで、環境負荷が軽減されるため、地球温暖化対策にも貢献します。

さらに、こうした環境配慮は、次世代に持続可能な社会をつなぐ重要な役割を果たします。

注文住宅 パッシブデザインの課題と対策

パッシブデザイン住宅は、自然エネルギーを活用する魅力的な設計手法ですが、採用にあたっては克服すべき課題もあります。

ここでは、それらの課題と具体的な対策について詳しく解説します。

初期コストの負担

パッシブデザイン住宅では、高性能な断熱材や特殊な設計技術を用いる必要があるため、初期費用が一般住宅に比べて高くなる傾向があります。

たとえば、日射遮蔽用の庇(ひさし)や断熱性の高い窓ガラスの採用には追加費用が発生します。

補助金や長期的なコスト削減を意識

初期コストを軽減するためには、以下の方法を意識しましょう。

| 補助金の活用 国や自治体が提供する補助金制度を活用しましょう。たとえば、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)補助金や地域型住宅グリーン化事業などがあります。 長期的視点での費用対効果 初期費用は高くても、冷暖房費の削減によりランニングコストが低下します。一般的に10~20年で元が取れるケースが多いです。 |

地域特性に左右される性能

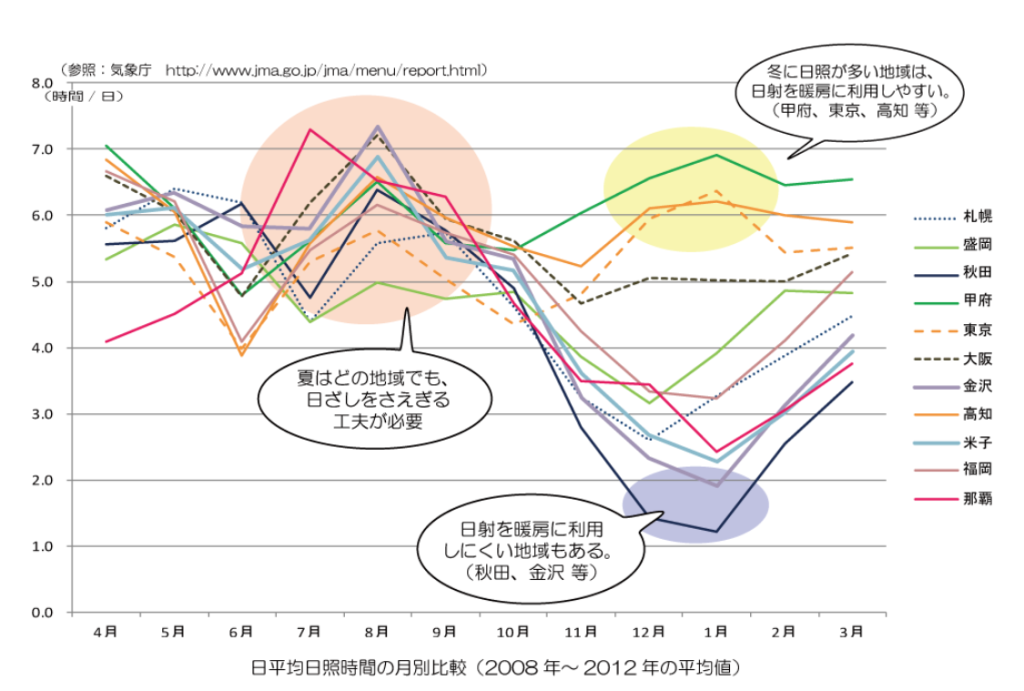

パッシブデザイン住宅の効果は、地域の気候特性や立地条件に大きく影響を受けます。

たとえば、寒冷地では断熱材の性能が重視される一方、都市部では周辺建物の影響で日射量が制限される場合があります。

こうした条件を考慮し、地域ごとに適した設計を行うことが重要です。

冬季の日射量対策と自然換気の活用

窓の配置を工夫し、断熱材を適切な厚さに調整することで、寒冷地でも効率的に室内を暖められます。

また、風の通り道を考慮した設計により、自然換気効果を高めることも可能です。

周辺環境を考慮した光と風の取り入れ方

建物が密集する地域では、窓を適切な位置に配置し、庇や軒を工夫することで採光や通風の効果を最大化します。

さらに、建物の高さや角度を調整することで、周囲の影響を最小限に抑えながら自然環境を活かせます。

土地特性を考慮した設計の必要性

土地の特性を無視した設計では、パッシブデザインの効果を最大限に発揮できません。

たとえば、日射量や風向きを把握せずに設計すると、十分な採光や換気が得られない場合があります。

そこで、設計段階で土地特性を詳しく理解することが必要です。

- 気象データーの活用

気象庁のアメダスデータや地域の気候条件に関する情報を参考に、日射量、風向き、湿度を把握します。これらを基に最適な設計を行いましょう。

- 敷地調査の実施

土地の周辺環境や地形を詳しく調査し、自然エネルギーを最大限活用できる設計を進めることが重要です。

注文住宅におけるパッシブデザインの設計手法

高断熱・高気密設計の基本

高断熱・高気密設計は、室内外の熱の移動を最小限に抑える技術です。

この設計により、冷暖房効率が向上し、快適な住環境を実現できます。

| 具体例 ・高断熱仕様と標準仕様の住宅では、冬季の室内温度差が5℃以上になることがある ・高断熱仕様の家では暖房効果が持続しやすく、光熱費の削減が期待できる ポイント ・屋根や外壁、窓枠などに断熱材を適切に使用し、隙間を徹底的に防ぐ施工が重要 |

日射熱利用と遮蔽のバランス

日射熱利用と遮蔽のバランスは、快適な室内環境を保つための基本です。

| 日射熱の活用 ・冬季は、南向きの大きな窓から太陽熱を取り入れることで暖房効率を向上させる 遮蔽の工夫 ・夏季は、庇や軒を活用して日射角度に応じた影を作り、室温の上昇を抑える 具体例 ・庇の長さを日射角度に合わせて設計することで、季節ごとの太陽光の取り込み方を調整可能 |

自然風の活用で涼しさを確保

自然風を利用することで、エアコンに頼らずに室内を涼しく保つことができます。

| 風通しを重視した設計 ・窓の配置を対角線上に設け、家全体に風が循環する設計が理想的 ・高い位置に窓を設置することで暖かい空気を自然に排出し、涼しさを保てる 具体例 ・夏の夕方に風が通る設計では、エアコンなしでも快適な室内温度を維持できる |

昼光利用による明るい空間づくり

昼光を利用することで、日中の照明使用を減らし、エネルギー消費を抑えることができます。

| 設計の工夫 ・天井近くに高窓を設置することで、自然光を室内全体に届ける ・壁や天井に明るい色の仕上げを施すことで、光を効果的に拡散できる 具体例 ・吹き抜けのリビングでは、日中のほとんどを照明に頼らずに過ごせる |

蓄熱と放熱をコントロールする方法

蓄熱性の高い素材を使用することで、昼間に吸収した熱を夜間に放出し、室温を安定させます。

| 素材の選択 ・コンクリートやレンガなど蓄熱性の高い素材を使用することで、昼夜を通じて快適な温度が保てる 建築手法の工夫 ・床や壁に蓄熱材を埋め込むことで、太陽熱を効率的に利用可能 具体例: ・寒冷地では、昼間に吸収した太陽熱を夜間に放出することで暖房費を削減できる |

パッシブデザインは自然の力を利用することで、快適でエコな住まいを実現します。

これらの設計手法を組み合わせることで、エネルギー効率を最大化しつつ、快適な暮らしを支える住宅が完成するのです。

注文住宅 パッシブデザインの成功事例

パッシブデザインを成功させるためには、計画段階で地域特性や条件に応じた綿密な準備が不可欠です。

以下に、具体的な地域別の事例を基にした注意点を解説します。

都市部での狭小地活用事例

都市部では限られた土地でもパッシブデザインを活用し、快適な住まいを実現することが可能です。

成功のポイント

- 南向きの窓を大きく設け、周囲の建物の影響を考慮して日射を最大限取り入れる設計を採用

- 高断熱・高気密設計に加え、効率的な採光と通風を両立させる工夫が必要

事例

- 都市部の狭小地に建てられた住宅では、屋根に設置したトップライト(天窓)を活用することで、限られたスペースでも十分な採光を確保

- 結果として、日中は照明にほとんど頼らず、明るく快適な室内環境を実現

寒冷地での高断熱・高気密事例

寒冷地では断熱性を重視した設計が快適性を左右します。

高断熱・高気密を基本としつつ、寒冷地特有の工夫が必要です。

成功のポイント

- 壁や屋根に厚みのある断熱材を使用し、気密性を高めて冷気の侵入を防止

- 窓は二重ガラスや三重ガラスを採用し、室内の熱が逃げるのを防ぐ

事例

- 北海道の豪雪地帯に建てられたパッシブデザイン住宅では、冬場でも室温を20℃以上に保つことが可能

- 年間の光熱費が従来住宅と比較して約30%削減されたというデータもある

海沿い地域での風通し重視の住宅設計

海沿い地域では自然風を活用することで、快適な涼しさを実現できます。

成功のポイント

- 窓の配置を工夫して風の通り道を確保する(※対流効果を利用して効率的に室内を涼しく保つ)

- 外壁に風通しを促す構造を取り入れることで、湿気や熱がこもるのを防ぐ

事例

- 海沿いの住宅では、リビングに吹き抜けを採用し、高窓を設けることで暖かい空気を効率的に排出できる

- この設計により、夏場でもエアコンにほとんど頼らず快適な生活が実現可能

注文住宅でパッシブデザインを取り入れる際の注意点

パッシブデザインを成功させるためには、計画段階で地域特性や条件に応じた綿密な準備が不可欠です。

以下に、具体的な地域別の事例を基にした注意点を解説します。

土地選びのポイント

パッシブデザインの効果を最大限に引き出すためには、自然条件を考慮した土地選びが重要です。

日射量と風向きの考慮

日射量が十分に確保できる土地を選ぶことで、冬場の暖房エネルギーを削減できます。

また、地域ごとの風向きを確認し、風通しの良い設計を可能にする土地を選ぶと良いでしょう。

具体例

日当たりの良い南向きの土地では、窓を建物の南側に集中的に配置することで太陽熱を効果的に取り込み、暖房効率を高めることができます。

また、風通しの良い地域では、建物内の風の流れを意識して窓を対角線上に配置することで、自然換気を促し、夏場の室内温度を快適に保つことが可能です。

このように、土地の特性を活かした設計がパッシブデザインの基本となります。

信頼できる施工会社を選ぶ方法

パッシブデザインに対応可能な施工会社を選ぶことは成功への鍵となります。

以下のポイントを参考にしてください。

| 項目 | 詳細内容 |

| 実績確認 | パッシブデザイン住宅の施工実績が豊富な会社を選ぶことで、信頼性を確保する |

| 専門知識の確認 | 設計士や建築士がパッシブデザインに関する専門知識を持っているかを確認する |

| 気密測定の有無 | C値(気密性能)を測定し、その結果を公開している会社は高い技術力を持っていると考えられる |

| 保証内容の確認 | アフターサービスや施工後の保証内容が明確であるかを事前に確認する |

事前シミュレーションの重要性

計画段階でのシミュレーションは、パッシブデザイン住宅の成功を左右します。

以下の表は、シミュレーションの重要性とその具体的な内容をまとめたものです。

| 項目 | 内容 |

| 目的 | 建設予定地の気候条件(日射量、風向きなど)を詳細に分析し、設計に反映する |

| 期待される効果 | 夏と冬の室温変化や光熱費削減効果を予測し、より具体的な設計イメージを形成 |

| 使用例 | 日射シミュレーションや風向き解析ソフトウェアを使用し、窓の配置や庇の長さを適切に設定 |

| 成果 | 室内温度やエネルギー効率を事前に確認し、設計の問題点を把握 予算内で最適なプランを構築可能 |

注文住宅でパッシブデザインのまとめ

パッシブデザインは、自然エネルギーを活用して快適で省エネルギーな住まいを実現する設計手法です。

季節や地域特性を考慮し、日射や風、地熱を活かした設計が特徴です。

特に、高断熱・高気密設計や庇の工夫、窓の配置により、冷暖房のエネルギー消費を削減できます。

一方で、初期コストや地域特性による制約が課題ですが、補助金の活用や事前シミュレーションで効果的に対応可能です。

これらを計画的に組み合わせることで、持続可能で快適な住まいを実現できるのです。